Nacer fuera del matrimonio en el siglo XVIII le ponía una marca pecaminosa de por vida al ser humano que tenía esa desdicha, como si fuera el culpable de los amoríos e infidelidades oscuras que eran pan de cada día en la época, y si además nacía mujer, despreciaba la esclavitud, tenía dos esclavas (Jonotás y Natán) a quienes trataba como amigas, las monjas no lograban aplacarle el temperamento a pesar de utilizar todo tipo de humillaciones por ser ilegítima y para completar abandonaba su marido para irse con su amante, tenía no solo desvergüenza total, sino valor, inteligencia, independencia , seguridad en sí misma, carácter, metas claras, arrojo, sentimientos de igualdad y humanidad, en un tiempo en que llamarse Manuelita Sáenz era ser el centro de los chismes, las críticas, el desprecio, la hipocresía, las envidias, las descalificaciones, los odios.

No podía literalmente estarse quieta ni física ni mentalmente, en gran parte por esto no se resignó a ser una mujer observadora de la historia, sino que se convirtió en la primera dama de Colombia, en la Coronela respetada por los ejércitos, en la Libertadora del Libertador, en la mujer más admirada del Perú que fue condecorada por el General San Martín (Libertador del cono sur) con la medalla de la Orden de los Caballeros del Sol por sus esfuerzos en la independencia de ese país, que no era el suyo, sino al que llegó casada infelizmente por acuerdo de su padre con el inglés James Thorne a una de las mejores casas de Lima, con muebles traídos de Inglaterra y de Francia, rodeada de marqueses, condes, de la realeza peruana, numerosos sirvientes y con sus esclavas personales. Allí se convertiría en una de las famosas “tapadas” de Lima, mujeres que, como hoy las musulmanas, se cubrían el cabello y la cara y peor aún, porque solo dejaban al descubierto uno de los ojos. Así se movía a cualquier hora del día y de la noche sin ser identificada, así siguió a su amor, a su pasión, a su decisión.

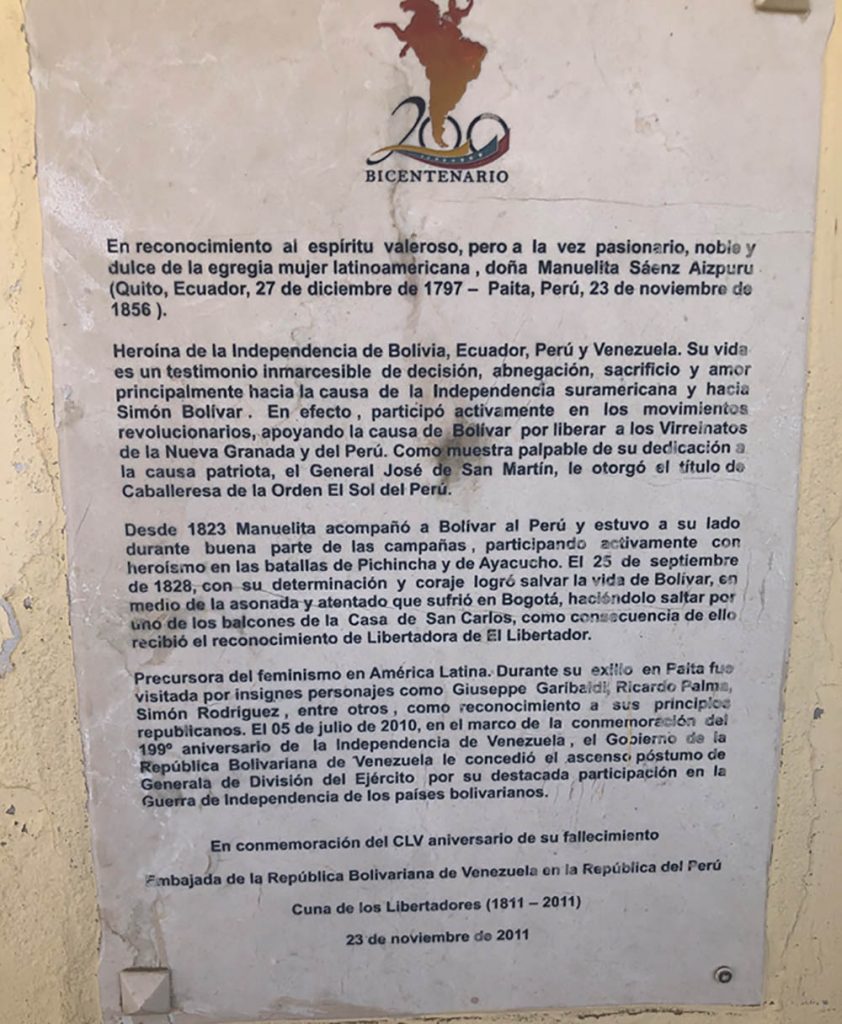

Caminando por el centro de Quito encontramos una vieja casona construida en 1700 y que apenas en 1988, un comerciante industrial la adquiere y la restaura, respetando en gran medida la estructura y materiales originales. Allí se albergan las pertenencias y recuerdos de Manuela que este admirador ha coleccionado y exhibido en esta construcción donde ella no vivió, pero que desde sus ventanales, hacia la calle Junín, se observan los altos y blancos muros del convento de las monjas de Santa Catalina, donde pasó muchos años de su infancia, adolescencia y en alguna ocasión adulta. Es un casa museo austera, que tiene joyas emocionantes como sus cartas, recuerdos, armas, monedas, arte religioso y un sinnúmero de documentos con sus ideas de libertad que pertenecieron a su admirada Manuela. (No se permite tomar fotografías, hemos tomado dos o tres de internet).

La historia de Manuela con su herencia podría servir para escribir el libro compañero a El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez y el de ella se podría llamar: La coronela no tiene quien le escriba, ya que esperó por años el dinero de la valiosa hacienda Catahuango, propiedad que le dejó su madre al morir, heredada durante 200 años en la familia, ubicada en medio de los volcanes, llena de siembras y ganado, donde llegaron Jonotás y Natán con siete años a cuidarla a ella que tenía tres, donde galopaba en libertad desde que era una niña y donde siempre sintió que tenía sus raíces. Inicialmente, su familia materna se negó a entregársela y al final fue usurpada por el abogado que hacía los papeles de sucesión a la muerte de su última tía.

Llegó en barco, después de salir de Bogotá vistiendo su traje de coronel, desterrada no solo de Colombia donde las mujeres del Partido Liberal redactaron un documento recordándoles a los bogotanos que a pesar de su altivez, sus provocaciones, su temeridad y sobre todo su imprudencia, no era una criminal. Desterrada también de su propio país, Ecuador, donde en Quito dieron la orden de ejecutarla sin siquiera haber llegado. Finalmente, con cuarenta y siete años, entraba a una región desolada y desértica, a una bahía enclaustrada por montañas peladas, llegaba a Paita, Perú, un pueblo donde se enterraría en vida, donde pasaría días y noches en su pequeña casa de dos pisos de paredes de bambú, en su balcón, donde esperaría morir junto a su fiel amiga Jonotás asfixiadas por la peste que había entrado por la misma bahía donde hacía veinte años ella había desembarcado.

Íbamos hacia Chiclayo, cuando pasando Piura vimos la señal que mostraba el camino a Paita y hacia allí nos dirigimos a buscar la que fue la última morada de Manuela Sáenz. Después de dar vueltas y vueltas con un taxista que no tenía idea ni del personaje, ni de la casa, finalmente, en una esquina después de mucho preguntar apareció una construcción pobre, a medio caer pero en la cual por lo menos había una placa con su nombre. Tocamos a la puerta y apareció una anciana que bien podría haber sido Manuelita, que amablemente nos hizo pasar, pero con desilusión no encontramos nada más que los humildes objetos que esta señora había inventado y construido para mantener un recuerdo a lo largo de los años. Nos fuimos con una enorme desilusión al corroborar que 200 años después Manuela Sáenz sigue sin encontrar su hogar.

SÍGUENOS EN INSTAGRAM

SÍGUENOS EN INSTAGRAM